記事

記事一覧です

世耕経産大臣が新潟県知事に再稼働への理解を求める手紙を入手しました

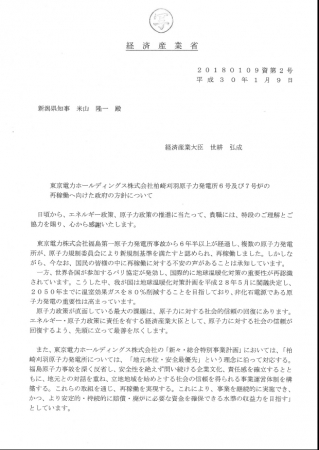

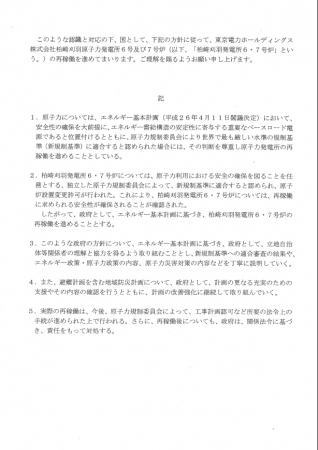

資源エネルギー庁の日下部聡長官が1月10日に、新潟県庁で新潟県の米山隆一知事に対して、東京電力の柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働に「ご理解」を求める世耕弘成経済産業大臣の手紙を手渡したとの報道を受け、それを同庁から入手しました。阿部とも子は「これは自治権の侵害ではないか」と疑問を呈しています(S)。

*阿部とも子は超党派議員連盟「原発ゼロの会」の視察で、2017年05月29日に、新潟県と柏崎刈羽原発を訪れました。記録はこちらです。報告・動画

原発ゼロ基本法案(仮称)で新たな草の根民主主義の始まり!

立憲民主党は1月22日から始まる通常国会での提出を目指して「原発ゼロ基本法案」(通称)を準備しています。1月10日には、あべともこが副会長をつとめる立憲民主党のエネルギー調査会の公開の対話集会を議員会館で開催しました。

小泉純一郎元首相が率いる「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」の「原発ゼロ・自然エネルギー基本法案」について説明を受けました。原発の即時廃止と再生可能エネルギーの割合と年限目標を掲げた、市民による立法の提案です。メンバーの皆さんからは「立憲民主党さんも、私どもの要望を受け止めて、諸手を挙げて賛成できるようにしていただきたい」と、私たちが準備中の法案への大きな期待もいただきました。

参加者からは「選挙のときだけ投票し、自分たちが選んだ政党に要望を突きつけるだけではなく、一緒に歩いていく必要があるのではいか。原発ゼロで市民の力を見せよう」と力強い呼びかけをいただきました。

ニュージーランドの地熱利用について話を聞きました

1月10日、ニュージーランドの政府系機関Wairakeiリサーチセンター地熱科学部のDr. Greg Bignall部長からNZの地熱利用について、逢坂誠二衆議院議員の部屋で伺いました。

ニュージーランドでは現在、総電力量の18%が地熱で賄われ、水力、風力などと合わせて85%が再生可能エネルギー。2025年には90%にする目標があるとのこと。

それを可能にしているのは、持続可能な地熱利用を評価する技術や環境影響を評価する資源管理法、土地利用制度などを通して、自治体が計画を審査する仕組み。地熱資源のある地域を開発可、要規制、要保護の3つにわけて許可・不許可を決めますが、事業者は地域にも利益が出る計画の提出が求められるということで、参考になる失敗例と成功例の両方をご紹介くださいました。

日本では地熱資源の8割が国立公園内にあって保護されているため、利用が進んでいないこともご存知でした。(S)

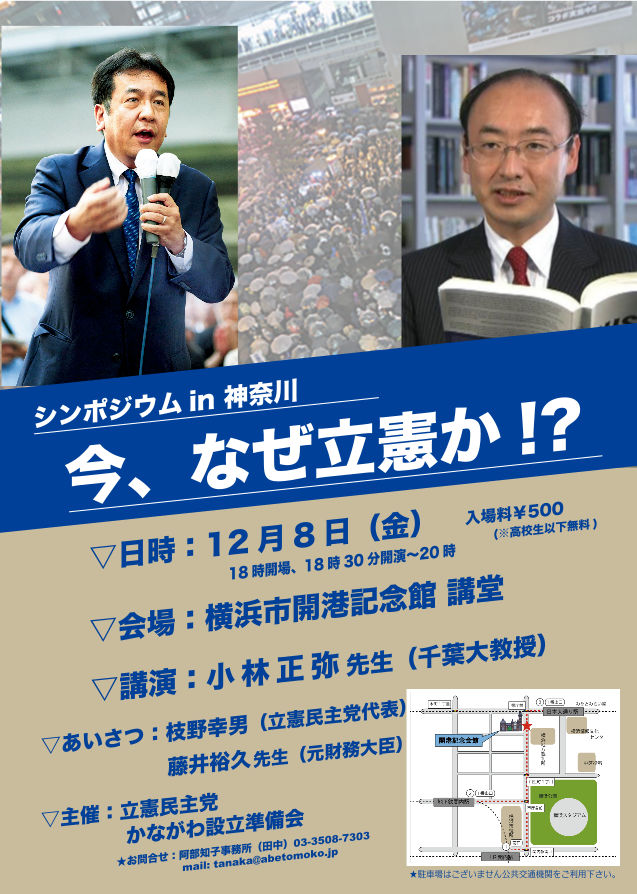

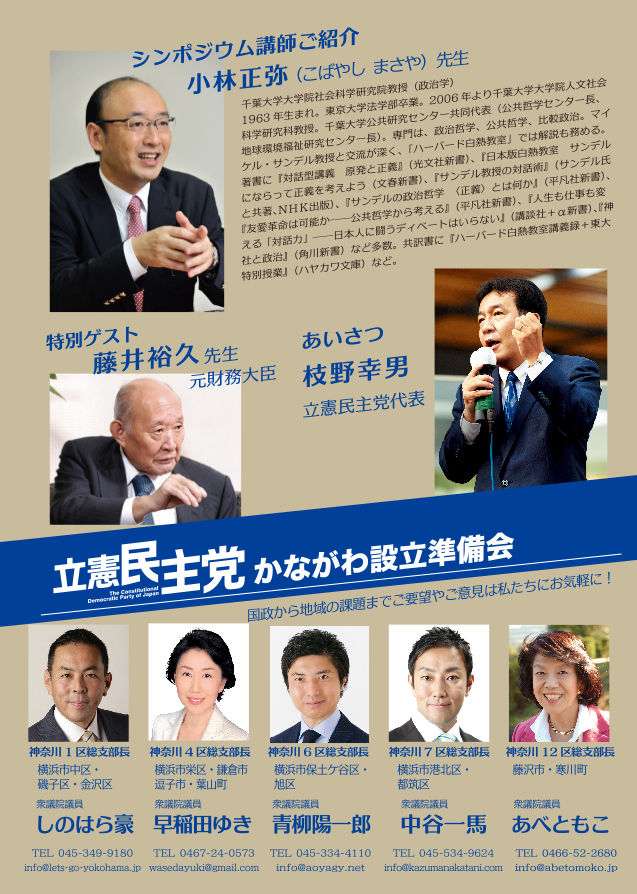

【終了しました】12月8日(金)シンポジウムin神奈川「今、なぜ立憲か!?」主催:立憲民主党かながわ設立準備会

シンポジウムin神奈川

「今、なぜ立憲か!?」

主催:立憲民主党かながわ設立準備会

■2017年12月8日(金)

18:00開場 18:30開演~20:00終了予定

横浜市開港記念館 講堂

(神奈川県横浜市中区本町1−6)

入場料:500円(高校生以下無料)

講演:小林正弥先生(千葉大教授)

あいさつ:枝野幸男(立憲民主党代表)

藤井裕久先生(元財務大臣)

12月1日内閣委員会議事録

○山際委員長 次に、阿部知子君。

○阿部委員 立憲民主党の阿部知子です。初めてこの委員会で質問させていただきます。

きょうは、与党筆頭並びに委員長の御采配で、野党のみ、人事院勧告を基本とする二時間の質疑の時間をいただきました。

そもそも、今、内閣委員会には十一人の所掌担当大臣がおられまして、おのおのの大臣に一時間はいろいろお聞きしたいと思いますが、いろいろな時間制約の中で、前回七時間やらせていただき、そのうち与党二時間、野党五時間ということで、私ども野党といたしましては、今、野党の数も多く、こうしたいろいろな審議時間の都度、野党の時間をいただけますことをまたお願い申し上げます。きょうについては感謝申し上げます。

さて、私の質問に移らせていただきますが、今、我が党の森山委員の方からも、公務員の働き方について御質疑がございました。

特に、この間、国会のいろいろなスケジュールというか予定が大変に日がわりメニューで、その前日の遅くに決まるというような中で、個別公務員の中の霞が関の官庁職員の働き方を見ても、大変だろうなとも思います。また、いろいろな資料も、あれを出せ、これを出せもありますので、それについても、よりスムーズに審議があればよいなと思うものでもございます。

私がきょう取り上げたいのは、公務労働災害に関する人事院の役割についてでございます。

公務労働災害については、平成十九年、災害補償制度研究会の報告において、複雑化、高度化する災害補償業務の実施のあり方に関して、各省庁がそれを担当するのみでなく、人事院としても、これに助言、いろいろなサポートをしていただきながら、脳・心臓疾患、精神疾患等の疾病にかかわる災害認定をより容易にしていこうというお取り組みが、平成二十年五月一日から施行される関係規則、法の改正で始まっていると思います。

この結果、どのような改善点があったのかということなども含めて、きょうは人事院総裁に、まず冒頭、御意見を伺います。

○一宮政府特別補佐人 災害補償制度研究会では、各府省等における災害補償業務の負担軽減や災害補償業務の処理の効率化等の要請といった観点から、今後の災害補償業務の実施のあり方について議論を行い、平成十九年五月に報告を行いました。

これを受けて、翌年、脳・心臓疾患、精神疾患等の疾病事案の上外認定などの困難な業務について、人事院が各府省等から協議を受けることとする改正を行いました。これにより、早期の段階で人事院が、各府省等が行う事案調査等に関与することになり、調査等のポイントの明確化や認定手続の効率化が図られるなど、一層迅速かつ公正に公務災害補償業務が運営されるようになったというふうに考えております。

○阿部委員 ぜひそうあってほしいと思います。

皆さんのお手元にお示ししたのは、平成の十一年から二十八年までの、一般職の公務員に係る脳・心臓疾患、裏面が精神疾患でございます。これは、平成十九年度が非常に、どちらにおいても高い数値を示しておりますが、ここまでは郵政民営化の前でございますので、総務省関係の、郵便関係の職員の疾病が多かった。

それが除かれた後、しかしながら、二十一年あたりから二十五年あたりにかけて大変、逆にまた公務災害認定がふえてきておる。総務省が一緒だったときよりはまだ少し少ないかなと思いますが、精神疾患などでは、平成二十五年におきましては、死亡五例、あるいは全体の疾患数十六例というふうに高い数値が示されております。現状の職務のストレスの度合いなども含めて、公務員の心身が健康であるためにも、ぜひ人事院には御尽力をいただきたいと思います。

さて、そうした観点から、人事院が本来こういうサポートをしております一般の職員とはまた別に、いわゆる特別職である自衛隊員の問題を少しきょうは皆さんに御紹介したいと思います。もちろん、自衛隊員は特別職でありますので、人事院の直のかかわりではないということは存じ上げていた上で、なおかつ、公務員全体、私どもの国の基でありますので、支えていただくためにいろいろ御助言を賜れればと思うことであります。

三枚目の資料は、公務災害認定の原因別で、陸上、海上、航空、内部部局の自衛隊員の事例の発生数であります。精神疾患、脳・心臓疾患等々も区分けして、公務災害の認定数が書いてございますが、これは、職員数に比べて必ずしも多くないというふうに認識しますが、個別に検証はいたしておりませんので、そこはちょっと割愛をさせていただきまして、裏面をごらんいただきたいと思います。

私がこういうふうに自衛隊員の脳・心臓疾患あるいは精神疾患などについて興味を持っておりますのは、実は当選して以来のことで、毎年自衛隊にはさまざまな報告を求めております。

下段に、平成二十七年度、果たして自衛隊員においては、脳・心臓疾患で何人くらいが亡くなっておるかという数値を出していただいたものでございます。平成二十七年度、一年限りで、実は記録は皆廃棄されてしまいます。去年と比べられない、おととしと比べられない。そうすると、自衛隊員の健康度がよくなったのかストレスフルなのかということがなかなかわからない。ここに、行政文書の保存期間を一年としていることから二十六年度以前の脳・心臓疾患を死因とする人数については把握できませんと返ってまいります。

一方、人事院が関与している一般公務員については、上のグラフを見ていただきたいですが、平成二十年、二十三年、二十六年というふうに、一般国民と比べて、心臓病や脳血管障害や自殺や、もろもろのものがどのように推移したかということがきちんと数値として残され、それが数値として残されることが、労働環境の対策や公務認定災害に生かされるということをとっております。

私は、冒頭申し上げましたが、自衛隊が特別職であるということは存じておりますが、公務員全体という観点から見れば、少なくとも資料も残されない、そうなると公務災害の発見も少ないというふうになってまいりますので、こうしたことについて意見交換をしていただけまいかと。

これは、業務としてではない、しかし、公務員全体を誰かが守らなきゃいけないという大所高所の観点ですので、この点についても、可能な方法があり得るならば、総裁にはぜひ御意見を伺いたいと思います。

○一宮政府特別補佐人 自衛隊員の公務災害補償については、防衛省が、防衛省の職員の給与等に関する法律に基づいて業務に当たっているものと承知しております。

人事院としては、防衛省に対しても、これまで災害補償制度の改正内容や運用状況に関する情報を提供するなどもしてきておりますし、また、人事院の実施する災害補償に関する研修には防衛省の職員も参加していただいております。

今後とも、災害補償業務に関し、防衛省と十分連携協力を図ってまいりたいと考えております。

○阿部委員 もちろんそうしていただくことは大変重要ですが、そもそも資料が残されないというのでは、何度も申し上げますが、改善はされません。

今回、ここは内閣委員会ですので、私もまた別途、防衛省の出てこられる委員会で質疑はいたしますが、ぜひ総裁の方からも、健康管理はその一点ではなくて経年的に見ていただいて、よりよいものになるようにお願いしたいと思います。

引き続いて、梶山地方創生並びに規制改革担当大臣もやっておられますので、その観点からお伺いをいたします。

この間、公務員を忙しくさせている大きな理由、モリカケ問題、私はかなり影響をいたしておると思います。政治の側としては、正直言って申しわけないという気持ちもいたしますし、ただ、やはり行政はその意思決定にかかわるものをきちんと記していただいて、国民の納得に資するということであろうかと思いますので、そういう観点から御質疑をさせていただきます。

まず一問目ですが、特に、加計学園問題でクローズアップされました国家戦略特区における事案の扱いと、これまでの構造改革特区などにおける申請事案の扱い、一番大きな差はどこにあるというふうに梶山大臣がお考えか、お願いします。

○梶山国務大臣 今御質問いただきました国家戦略特区及び構造改革特区につきましては、いずれも対象地域を限定して規制改革を行うものでありますけれども、構造改革特区は、一旦措置された規制改革事項であれば、希望する全国どこの地域においても活用を申請できる制度であります。これに対しまして、国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限ること、限定することで、特にかたい岩盤規制改革に突破口を開く制度であります。このように、異なる意義、目的を有したものであります。

ただし、両制度とも地域からの提案に基づくものでありまして、改革実現に向けた検討を行い、最終的には総理をトップとする組織で規制改革や特区指定を決定するという点では同じ側面を有しております。

実務的にも、両制度の提案募集を共同で行い、提案内容の特性に応じて、いずれの制度で改革を実現するかを選択するなど、その一体的、効果的な運用に努めているところでありますが、選択するに当たっても、提案地域との協議の上に行うということでもあります。

○阿部委員 御説明をいただきましたが、国家戦略特区の方がより地域限定が強いということで、その分、証明されるというか説明される公平性、公正性の担保がより重要になるんだと思います。ある地域で認められると、そこに妥当性、ああ、やはりそうだなと思わせる説明がついていないといけない。

お手元に、これは内閣府から提出していただきましたが、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、三つ並べた場合に、規制改革の実現手法というところを見ていただきますと、国家戦略特区の場合は特区諮問会議、区域会議、特区ワーキンググループ、総合特区は国と地方の協議会、構造改革特区では省庁間での調整となっておりまして、先ほど梶山大臣もおっしゃいましたが、地方と国の調整ということは、ある程度、国家戦略特区でも行われるということでありますが、私がこの間ずっと加計学園の事案などを見ておりますと、果たして省庁間の調整ということが見える形で行われているだろうか、逆に、特区諮問会議、区域会議、ワーキンググループなどで話されて、その内容の一つ一つが各省庁にとっての十分な意思疎通、確認になっているだろうかということに大変大きな疑念がございます。

私は、いろいろな観点から皆さんが聞いておられますが、特に、きょうお手元の資料の最後のページに示しましたが、会議がたくさんあるんです。

獣医学部問題でも、国家戦略特区関係会議というのを一覧、裏表並べてみましたが、一つは、個々の時間が非常に短くて、その場面場面で各省庁がお互いを恐らく確認できないくらいの短さ。例えばワーキンググループなどは十九分とかいうのもございますし、こういう短い時間の中で、省庁が十分にそこで意思疎通ができるかというと、なかなかできまい。では、省庁の意思疎通をする場がどこで、それをどんなふうに文書に残すのかということが見えなくなって、潜在化してしまうと思います。

担当大臣にあっては、こうした短い審議時間、それも、よく議事録を見ますと数行なんですね。そこには、省庁の見解というのがほとんど確認されない。その点を補追するものとして一番端的なのは、内閣の閣議決定である四要件ですね。四要件というのは各省庁全体にかかわるものでありますので、それが一つ一つ、これだけの会議の中で、どこで確認されたかが全く浮かばないのでありますが、大臣にあっては、そうした観点からこれを見直してみたときに、いや、ここであろうとか、これと違う場だからこういう議事録を残したとか、おありであれば教えてください。

○梶山国務大臣 何度も会議を重ねて、合意もその都度重ねてきたということであります。

獣医学部の新設は、二十六年七月の区域会議で新潟市が提案をして以降、特区ワーキンググループや諮問会議での議論、検討を重ねてまいりました。

四項目に関する議論があったものだけを数えても、平成二十七年の六月に日本再興戦略二〇一五で四項目を定めるまでに、それの準備として議論を重ねてきて七回、平成二十八年十一月の諮問会議取りまとめまでで、四項目に沿った規制改革を決定するまでに十七回、ことし一月の諮問会議で加計学園の構想を認定するまでに約二十回、正式に二十回ですね、に及ぶ議論を重ねて、段階的にプロセスを進めてまいりました。

こうした議論の積み重ねをもとに、最終的には、諮問会議の取りまとめについては、昨年の十一月九日の特区諮問会議で、文科大臣、農水大臣両大臣も出席の上で、四項目への適合が確認された文案が異論なく了承されているということであります。

加計学園の構想については、本年の一月十日に提出がありました。そして、一月十二日に、今治市分科会における獣医学の専門家二人を含む有識者による審査、文科、農水両大臣が出席する一月二十日の区域会議、同日の文科大臣の書面同意、特区諮問会議において、いずれも、四項目それぞれへの適合を含めて異論なく了承されて、特区認定に至ったものであります。

○阿部委員 私は、きのう事務方の方に、今大臣がお示しくださった、十一月の、最初の日本再興戦略二〇一五までが多分七回とおっしゃって、その後の十七回、さらに一月二十日が二十回と回数をおっしゃっていただきましたが、その都度を示した文書をいただきたいというふうにオーダーをかけました。

まだ、けさに至るまでいただいておりませんので、ここでやりとりするお時間がないので、申しわけありませんが、今大臣の御答弁の部分、ここで触れているんだよというようなことは私の方にいただけましたらありがたいと思います。

○梶山国務大臣 しっかりと、出せる文書につきましては指示を出して、阿部委員の方にお届けするようにいたします。

○阿部委員 では、私が最も気になります四要件を満たしておらないのではないかという問題で、今後の獣医師の定員数等について論議された場がどこにあるだろうかと。

私は、一応、議事録、ここに今挙げたものは目を通しましたのですが、たった一回あるだけで、それも、実施主体である今治市の平成二十八年九月二十一日の広島県・今治市国家戦略特別区域会議で、加戸前知事、このときは商工会議所顧問という形で出された一文、ここだけでありました。

私が、四要件、需給は大事な四要件の一つで、それをどこで論議されているかと追っても何もなくて、たった一つ見つけたのが、この二十八年九月二十一日の文書であります。

大臣のお手元にありますが、近年の獣医師に関する需給バランスというものが述べられております。これは、簡単に読みますと、届け出数が約三万九千人、それで、獣医師の勤続年数を三十五年とすれば、現状を維持するために必要な一年当たりの獣医師養成数は千百十七人という計算が出ております。

私は、この妥当性がどこで検証されたのかを、ぜひ大臣、後追いしていただきたいと思うんです。

この文書は、さらに続けて、現在の獣医学部の入学定員が九百三十人であるから、二百人とはいかないけれども、百六十人くらいの不足であろうと、ここから結論を出していくわけですが、私は、これはどう考えてもおかしいと思うんです。

なぜならば、委員長もそうですが、獣医師でありますが、平均勤務年数三十五年なんというものではないです。二十五歳で獣医師になったとしても、六十で定年ならば三十五年ですが、通常、七十、七十五くらいまでみんな働いております。政府にあっては百歳まで働くというプランであります。そうやって計算してすら千百十七人。これは、勤務年数をふやせばもっとこの人数は減るわけです、すなわち蓄積効果でありますから。

それから、全国の入学定員が九百三十人ということでありますが、下の段、これは農水からもらった資料ですが、一体毎年何人が獣医師国家試験に合格しているであろうかと見ますと、新卒と既卒、すなわち、その年に卒業した人と、留年したり、あるいは卒業してから何回か受けられるということもあって、大体多いときには千二十三人から四人が合格をいたしております。

この必要数が千百十七という数値もいかがかと思いますし、もし毎年千二十四人卒業しておられれば、それにのっとっても、不足数は八十としかなりません。

さっきの勤続年数をもっと現状に合わせて計算すれば、私は、農水省が言うように、ほぼ足りている。ただ、その配分の中で、どこにどんなふうに人を補填するか、あるいは女性獣医師の活躍をどうするかなどはありますが、この計算がひとり歩きしているのではないか。

大臣には特に、このことがどこで話されたか。最後に文科省の審議会で百四十に定員削減されておりますが、それでも多いと思います。獣医師が多く生まれた場合に、やはりこれまでの人たちの獣医師としての生活も圧迫されますし、本当の意味で必要な判断なのかが問われる。そのために四要件があったと思います。この点、お願いします。

○梶山国務大臣 今、需要の話を定量的にというお話であったと思うんですけれども、なかなか定量的にあらわすことは難しいんです。この四項目自体にも、数であらわすということでは記されておりません。

新たな需要がかなり生じていることは確かなんですね。今まで直接的に家畜を診たりペットを診たりというような仕事のほかに、会社員として獣医師の方が勤務をするというような需要がかなり、この十年ぐらいで五、六割ふえているということであります。

これは、製薬会社であって、実験動物の管理であるとか、動物の治験を生かした創薬への治験の活用、そしてまた食品会社、食の安全、安心ということでも、そういうものも広がっておりますし、今言ったライフサイエンス、さらにはまた水際対策においての獣医師の偏在、こういったことも含めて勘案をして、この四条件を、需要に関しては見ていったものであります。

そういったことも含めて、この四条件の需要に関しては、答えを導いてきているということであります。

○阿部委員 今御答弁くださいましたが、みんな言葉だけなんですね。新しいライフサイエンスとか、例えば企業に勤められる獣医師さんがふえていますが、獣医師の全体の一割なんです、もともと。それが五割ふえると。全体の方が多いわけです。私は非常に数字に不誠実な論議だと思うんです。

大臣にはぜひ、そもそも、何度も申しますが、この加戸さんがお示しになった数値しか、全部のあれだけの会議を見ても、ないんです。これが妥当と思われるのか。私は思わないです、計算方式も含めて。卒業の数も違うし、一つ一つ言えば違うんです。でも、違うという指摘がされたものがどこにもない。

では、どこで、新たな需要があるんだと言うけれども、それについては言葉だけなんですね。大臣がおっしゃる企業に勤める人がふえたといっても、全体の獣医師さんの一割がもともとベースで、そこが五割ふえているんです。何か五割ふえたというと、全体が五割ふえたように見えちゃうけれども。そういう論議は私は不誠実だと思うんです。これだけの人の運命と日本の獣医学の将来がかかるわけです。

大臣には、これは宿題にさせていただきますが、どこでこの数値の妥当性を検証したんだと。私は農水にも聞きました、文科にも聞きました。農水としてこんな数値を出したことはない。検証されていないんだと思います。そういうことが省庁間の中で全くなされなかったら、机上の空論で事が行われているとなります。

また御質問の機会を得て、大臣には、どこで検証されたのだ、この妥当性をどう考えるのだについて、私は御意見を賜りたいです。いかがですか。

○梶山国務大臣 定量的な証明はなかなか難しいということを私どもも申しておりますし、また周りもそういうことであります。

ただこれは、結果的に会社員になった獣医師の数がこのくらい、五、六割ふえているよというお話をしましたけれども、まだまだやはり足りない、できればもっと採りたいんだという企業の文書等の資料もございますし、そういう多様な需要が出てきている。食の安全で食品会社に勤める方もおいでになる。また、四国の食のブランドをつくるために、JAの皆さんもやはりこういう獣医師を充足させたいという思いもある。ただ、一人一人配置をして、これだけ、数名足りないんだというような日本全国での証明というのはなかなか、需要の証明というのは難しいかと思っております。

○阿部委員 私がお願いしたのは、この加戸ペーパーの妥当性です。獣医師が三十五年勤続で千百十七人必要だと。決してそうではないです。卒業する人、入学九百三十でも、千人、既におられます。そこをきちんと検証してください。

おっしゃっていることはみんな仮定なんです。ここに出されているこの数値の妥当性が検証されなければ、新しい獣医学部がこれにのっとって動いていっているんですから。

委員長にもお願いします。私はきょう時間がないのでこれで終わらせていただきますが、梶山大臣にはぜひ私に、きちんとここの場で、こういう検証、少なくとも、これが正しいんですか、いいんですか、これをお願いしたいと思います。

終わらせていただきます。

○山際委員長 次に、柿沢未途君。

11月27日予算委員会議事録

○河村委員長 この際、阿部知子君から関連質疑の申し出があります。長妻君の持ち時間の範囲内でこれを許します。阿部知子君。

○阿部委員 立憲民主党の阿部知子です。

本日は、与党の質問が五時間ございまして、その後に立憲民主党、私が二番手になりますが、長時間でございますし、委員長初め皆様にはぜひ協力のお願いをしたいと思います。

私は冒頭、きょう、与党の質問も含めて、やはり森友問題、加計学園問題が非常に、どなたも取り上げるテーマとなっておりました。実は、さきの解散・総選挙で安倍総理が解散の大義名分として挙げられた教育の無償化、なかんずく幼児教育、保育の無償化などの問題も、教育の問題としては、今大きく問題になっている森友学園、加計学園の問題にきちんと答えを出さないと、国民への説明責任も、また、本当にこの社会が子供たちの教育を支えようという強い意思で臨むこともできないように思いますので、予告外の質問ですけれども、二問、お願いをいたします。

まず一問目は、麻生副総理・財務大臣にお願いをいたします。

私は、きょう初めて財務省の役所の方から、昨年の五月に籠池さんと近畿の理財局のどなたかのやりとりのテープということを役所の方からの御説明で伺いましたが、大臣にあっては、このやりとりをお聞きになって、果たして、いわゆる価格を提示したり、あるいは交渉したものではないというふうに佐川理財局長はことしの三月、御答弁でしたが、きょうのお話を聞かれても、麻生財務大臣もそのように思われますでしょうか。私は、明らかに一億三千何がしの価格の提示とゼロ円に近づけろというような話があのテープの中からは聞かれますが、麻生副総理はどうお聞きになったでしょう。

○麻生国務大臣 従来からこれはお答えをさせていただいていると思いますが、この森友学園の国有地の売却に係るいわゆる事実関係については、今、捜査はまだいろいろな形で続行中なんだと思いますので慎重に対応させていただきたい、これが基本的なところです。

しかし、本件に関しては、可能な限りとにかく丁寧にということで総理も言っておられますので、事務方において確認作業を行わせていましたので確認の結果はぜひ事務方の方から答弁をさせていただきたいと思いますので、細かいことをどうかと言われれば、私としては、今事務方が答弁をさせていただいた話を、私どもが別に今からひっくり返して別のことを言うつもりはありません。

○阿部委員 質問をよくお聞きいただきたいと思うのですが、私は、事務方がお答えになったことが、これまで佐川前理財局長がお答えになっていた価格交渉あるいは価格提示ではないということと明らかにそごがあると思います。それを、影響するから答えられないというのは、あれだけの報告をされて麻生副総理が判断をなさらない、聞いたものも聞かなかったことにするということなのか、極めて麻生副総理らしくないと思います。

おっしゃったこと、今もう一度、私の質問の趣旨、あの御答弁を聞けば、あれは価格交渉であり、すなわち金額の提示だと思うのが普通だと思いますが、いかがでしょう。

○麻生国務大臣 私の人格についていろいろ言っていただくのは甚だ不必要かと思いますが、いずれにしても、先方とのさまざまなやりとりが行われたんだと思っていますけれども、これは、不動産鑑定評価額が出る前に、先方から買い受け希望価格が提示されたとか指示されたという認識はありませんし、当方の方から売却価格を提示したという意識も全くないと思います。

○阿部委員 では、その件も含めて委員長にはお願いがございますが、やはり、きちんと参考人として佐川さんをお呼びして事の経過を明らかにしていただかないと、今、麻生副総理がおっしゃいましたが、その後に金額を提示したんだから、それ以前には何らそういう行動ではないんだと言いますが、御説明と明らかにそごが生じておりますので、佐川前理財局長、現国税庁長官の私も参考人招致を理事会でお諮りいただきたいと思います。いかがでしょう。

○河村委員長 理事会で諮らせていただきます。

○阿部委員 もう一つ安倍総理にお伺いをいたしますが、私は、先ほどの公明党の竹内議員と総理のやりとりを聞きながら、地方において大学ができるということは大変に地域おこし、また活力にもなるということで、安倍総理の深い思いであるというふうにも理解いたしました。

そこで、今治における加計学園の創設ということも、恐らく安倍総理のそのお考えの中の一環としてあろうかと思います。あって悪いと言っているのではありません。そうであるならば、加計孝太郎さんの夢あるいは加計学園にかける夢を、これまで長い御親友であった総理が一言もお話しされたことがないということの方がはるかに不自然だと思います。

私は、話はあっていいと思います。なぜならば、地域でしっかりした大学をつくろうということは大事です。ただ、その上で、加計学園が果たしてそれに値するのかということを証明する資料が何もない。国家戦略特区の諮問会議のワーキンググループで話したというけれども、何も残っていない。だからこそ、大きな疑義が、国民がいまだに納得できないわけです。

これから加計学園で学ぶ学生がいたら、大きな不幸になると私は思います。意味があるものならきちんと国民の前に提示してその本当の大きな意味を共有できなければ、単に闇から闇に処理された認可問題になってしまいます。

安倍総理は加計孝太郎さんに、来てお話しいただいたらどうかねというふうに、親友であるからこそお話ができるお立場ではないでしょうか。いかがでしょう。

○安倍内閣総理大臣 先ほど、竹内議員と私のやりとりをよく聞いていただければおわかりだと思いますが、あれは学校をつくるということではなくて、いわば地方の大学を活用せよということでございます。

もちろん、新たにつくって、慶応義塾大学の鶴岡市における新たな試みという、これは新しくできたところでございますが、地方に既に存在する大学をもっと活用していく、あるいは、そうした大学を改革しながら産学の連携による新たな価値を生み出す、そういうやりとりであったんだろうと思いますから、これは新しく大学をつくることだけを申し上げたところではない、こういうことでございます。

また、この委員会において誰を参考人として呼ぶ等々についてはまさに委員会でお決めになることであろう、このように思っております。

また、ワーキンググループ等々においては、いわばその議事録については、先ほど申し上げましたような八田さんのルールにおいて全てオープンにされているというふうに認識をしておりますし、そこでしっかりと議論されていることだろう。

詳細については、梶山大臣、そしてまた、あるいは認可については林大臣に質問していただきたい、このように思います。

○阿部委員 既存の大学であれ、これからつくられる大学であれ、私は非常に重要な問題提起だったと思います、先ほどの御質問は。

その上で、果たして、国際水準の獣医学部なり、あるいは既存の大学がそういうものにエンパワー、レベルアップしていけるかどうかをもっと真剣に、そして国民合意のもと、お金もかかります、でも、私は必要なことだと思うので、加計学園がそれに値するかどうかを本当に論議すべきだと思うけれども、その材料が何もない、だから加計孝太郎さんに来ていただかざるを得ないと私は思います。その方がかえって問題がより前に進んでいくと思います。

この点も含めて、委員長に、ぜひまた参考人としてお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。

○河村委員長 理事会で諮らせていただきます。

○阿部委員 今の御指摘をした上で、本来の私の質問、準備したものに移らせていただきます。

総理のお手元にも私の作成したパネルがあるかと思いますが、今回、総理は解散に当たって、消費増税のその使途を教育の無償化、なかんずく幼児教育、保育の無償化に向けるとおっしゃいました。

そこで、相次いで二兆円のパッケージというものも発表というか、これは新聞報道紙上ですが、恐らく冒頭の田村委員との質疑のやりとりも含めて考えれば大きなそごはないものと思いますので、このようにまとめさせていただきました。

今、政府の、あるいは安倍総理のと申し上げた方がいいのかもしれません、お考えの内容は、二兆円政策パッケージとして、幼児教育、保育の無償化約八千億、また大学等高等教育の無償化も同じく八千億、保育の受け皿つくりに三千億、そして介護人材の処遇改善に一千億、ここまでで二兆円に既に概算いたしませばなってまいります。

そこに果たして、冒頭、田村委員とのやりとりで文言は出てまいりましたが、保育士の処遇改善というものはこの二兆円パッケージの内なのか、あるいはほかに、別途に手当てすることをお考えなのか、御答弁を総理にお願いいたします。

○茂木国務大臣 資料として「「二兆円政策パッケージ」の概要」ということをお示しいただきましたが、我々が御説明申し上げておりますのは二兆円規模の政策パッケージということでありまして、全体で必ずしも二兆円ぴったしになるということではもちろんございません。

さらに申し上げますと、来月、この政策パッケージの取りまとめに向けまして今与党からも御提言をいただきながら検討を深めているところでありまして、それぞれの項目についての具体的な額は固まっておりません。

さらには、例えばいろいろ認可外についての検討であったりとか、幼稚園、確かに、非常にいろいろな教育をされて、高額なところもあるわけでありまして、そこに対する支援の限度をどこにするか、検討しなければいけない課題だと思っておりますが、上限を今の段階で幾らに決めたというわけではございません。

さらには、大学等の高等教育の無償化につきましても、確かに、所得の低い家庭にあっても、どんな家庭にあっても、意欲さえあれば進学できるような機会を提供する、こういうお約束は申し上げておりますが、それを住民税非課税家庭にするかどうか、その所得制限を完全に決めたわけではありません。

さらには、これはナマ所得というかセイ所得と読むのかはわかりませんが、多分、低所得の間違いじゃないかなと思うんですけれども……(阿部委員「そうですね、済みません」と呼ぶ)何らかの形の支援も検討したいと思っておりますが、これにつきましても検討中でありますし、こういった問題も含めて、詳細な制度設計といったものは、専門家の皆さん、関係者の皆さんの声も反映されるような検討の場で進めてまいりたい。

さらに、ここの中には入っておりませんが、リカレント教育であったり、さらには、職業訓練を含めて、何歳になっても、どういう立場でも活躍の場ができる、こういう機会も提供し、同時に、そういう教育を提供する大学の側、この改革もパッケージの中では進めてまいりたいと考えております。

なお、消費税収一兆七千億、それから企業拠出金三千億、グラフィックに示していただいている左側と右側は必ずしも対称いたしておりません。

○阿部委員 内容における詳細な検討というのは今後なされるということは理解しております。

私が総理にお伺いしたいのは、今、どこの保育現場も、介護の現場もそうですが、大変に人手不足、そしてそのことが待機児童対策にも影を落とし、また保育士さんたちがどんどんやめていく中で、子供にも決していい影響がございません。大きな目標として、保育士さんの待遇改善がきちんと打ち出されること。

私ども立憲民主党、かつて民主党だった時代に、政府に提言を持ってまいりました。それは、保育士さんの五万円の給与アップ、これでおよそ二億一千五百万内外。もうちょっとあったかもしれません。無認可の保育士さんも入れれば、もうちょっとあったと思います。それだけのお金が現実に必要になります。

私どもは、それでもそれを最優先と思って提言を持ってまいりましたが、この間、取ってつけたようにつけ足しの保育士の待遇改善では事が本質的に解決いたしませんので、総理の決意のほどを伺いたいと思った質問であります。

○安倍内閣総理大臣 保育の人材確保、保育人材の処遇改善については、平成二十九年度予算で全職員の処遇を二%改善し、そして、政権交代後、五年たつわけでありますが、合計一〇%の改善を実現するとともに、技能や経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を行ったところでございまして、今までも着々と処遇の改善は、我々、政権を奪還後、行っているということは申し上げておきたいと思います。

そこで、政府としては、十二月上旬に新しい経済政策パッケージを取りまとめることとしておりますが、この政策パッケージの中に入っているのかどうかという先ほども御質問をいただいたところでありますが、保育士の処遇改善については極めて重要な問題だと認識をしておりまして、与党の提言も踏まえて、しっかりと検討していきたいと考えております。

○阿部委員 私の先ほどの説明で間違いがございました。五万円アップで、二千五百十億です。申しわけありません。それくらいの規模の、三千億近い規模のお金が五万円のアップでもかかるということを試算させていただいております。

安倍総理には、ぜひこの部分、御決意があられるということですから、一丁目一番地として取り上げていただきたい。その理由を以下申し述べたいと思います。

今回、私は、このパッケージ案、細かなところはまだですよと言われながら、大きな考え方のところで問題かなと思うことがございまして、幾つか指摘をさせていただきます。

冒頭の幼児教育の無償化ですが、三から五歳の幼稚園並びに保育園の無償化、その一方で、ゼロから二歳については、いわゆる住民税非課税世帯のような低所得者対策としての無償化ということが打ち出されております。三から五歳については、あらゆる子供についてお考えでありましょう、認可外をどうするかはありますが。でも、ゼロから二歳というものは、いわゆる非課税世帯であれば、現状、地方自治体でも児童福祉法にのっとって給付がなされている場合がほとんど、大半であります。わざわざそれを国のお金につけかえて、それで本当に無償化と言えるのかどうか。

これは、いわゆる待機児童の中でゼロから二歳がもう九割だという表でございます。待機児童、低年齢児というのでゼロから二歳を置くと二万三千百十四人、これは二万六千八十一人分の約九割。一、二歳だけでも七割という。

すなわち、待機をしている子供たちにとっては、保育園の無償化の恩恵にもあずからないし、保育園に現実に受け皿として受けとめられないということで、一方の三から五の無償化、私は賛成ですから、いいことと思いますが、ここに、ゼロから二と三から五に分断が敷かれて、その親御さんたちも、やっぱりこれって不平等だよねと思うと思います。

これは安倍総理に伺いたいですが、いかがでしょう。

○茂木国務大臣 まず、事実関係につきまして私の方から。

我々は、二〇二〇年度までに、三歳から五歳まで、全ての子供たちの幼稚園、保育園の費用を無償化するとしておりますが、委員もよく御案内のように、三歳以上については既に九割以上が保育所や幼稚園を利用している、こういったことを考え、これについて十分な対応をしていきたい。

一方、資料でもお示しいただきましたように、〇―二歳につきましては、喫緊の課題はやはり待機児童の解消なんです。そのための保育の施設であったりとか保育士の処遇改善、これが必要でありまして、そのために、子育て安心プランにつきましては、三十二万分の受け皿を前倒しで整備するということによって待機児童の解消につなげていきたいと思っております。

○阿部委員 今、茂木大臣がそうおっしゃいましたが、果たして、これまでも随分論議になっていますが、三十二万人分の受け皿整備で待機児童はなくなるだろうか。これは政府のお示しになったグラフで、ここで待機児童ゼロというのが下段に出てまいりますが、あくまでも現状の待機児童、表に出た待機児童。

実は、昨年の予算委員会で、元民進党、今、立憲民主党と会派を組んでおります山尾志桜里さんが潜在的な待機児童のことを大きく取り上げて、それが社会問題ともなりました。現在、待機児童としてくくられていない潜在的待機児童は、ことしの春の集計では六万九千二百二十四人。

そういたしますと、この待機児童ゼロというのはこの潜在的待機児童を含んではいない。この図からも明らかですし、また、三十二万人の試算根拠からも潜在的待機児童が含まれない受け皿数だと思いますが、加藤さん、いかがでしょう。

○加藤国務大臣 今資料でお示しをいただいております子育て安心プランの三十二万人というのをどうやって算出したかということなんだと思います。

一つは、二十五歳から四十四歳の女性の就業率、これが二〇二二年度までに、したがって平成三十四年度末までに八〇%まで上昇するということ。それからもう一つは、就業率と相関して、保育のこれは利用申し込みなんですね。そういう意味で、利用している数じゃないので、そこには、利用申し込みの概念の中には先ほど御指摘のあった潜在のいわゆる待機者は入っております。そこも見込みまして、それも五割を超える水準まで伸びるだろうということで、必要な整備量をマクロベースで推計しているということであります。

ただ、中にはもう途中で諦めて申し込みをしていない人もいるだろう、そういう御指摘もあるんだろうと思いますが、そういう方に関しては、今、保育コンシェルジュなどを活用して、そうした方々に寄り添うということで進めさせていただいておりますし、また、市区町村ごとに、あるいは市区町村内の保育提供区域ごとに保育の利用意向を的確に把握できるよう我々も支援をしていきたいと思いますし、そして、それを積み上げて、最終的には、市町村が年度年度の中で整備を計画し、それを着実に実行していく、それを支援していきたいと思います。

○阿部委員 御丁寧な御答弁でしたが、いわゆる潜在待機児童は三十二万人の中にはこの試算では含まれない、ここははっきりしていただきたい。

今、申し込んだ数で待機児童が出ています。潜在待機児童には、申し込んでいる人もいない人も両方あります。例えば、育児休業中では、申し込んでいないけれども、潜在待機児童というくくりには入ってきます。そこが大きな数値のブラックボックスになっています。

また、就業率八〇%で計算されるといいますが、その場合には、本当に、お母さんたちに、もし保育の受け皿があれば働きたいですかということをきちんとアンケートなりなんなりをなさってとって必要数を挙げていかないと、現状の待機児童の延長上の枠しか私は準備されていないと思います。

またこの点を引き続いて、済みません、時間の関係で、加藤大臣と質疑を重ねたいと思いますが、三十二万人という数値があったり八十八万という数値があったりすることの国民へのわかりやすい説明責任は政府が負っていると思いますので、指摘をさせていただきます。

私がきょうもう一つどうしても取り上げたいのは、認可外の保育園の問題であります。

認可外の保育園、今回、三万五千円をそこに支給するかどうかということで、金目の問題は出ています。でも、これを見ていただくと、認可外は大体、今、企業の設置する保育所と純粋認可外というものとベビーホテルなど三パターンありますが、企業型の保育所だとほぼ三万五千円で負担は軽減されますでしょうが、他の二つはそうではない。それ以上に、私は、この間、認可外保育所で起きている保育事故の実態について、ぜひきょうは加藤大臣並びに安倍総理と認識を共有したいと思います。

二〇一六年に起きた保育事故十三件のうち、三例が内閣府によって検証をされております。お手元に、見ていただくとわかりますが、一歳児がお二人、あと乳幼児が一例。三カ月の赤ちゃんと、一歳二カ月、一歳男児であります。

三カ月の赤ちゃんは、十一時に預けられて、十二時から寝ていると思われたけれども、実は恐らく窒息。一歳の赤ちゃんも、この赤ちゃんも預けられてから一時間足らずで、十四時に預けられて、十五時二十五分に窒息で亡くなっております。真ん中の一歳二カ月の男児は、これはいわゆる事業所内保育所ですが、同じように、預けられて一カ月で、この子はなかなか泣いて寝ないから隣の部屋に一人で寝かされて、そこで、発見されずに、お母さんが行ったときは心臓もとまり、もう硬直状態であったということで、お母さんが心臓マッサージをしたという事案です。

預けて一時間や一カ月で子供が死んでいっては、何のためにお母さんたちは子供をそこに預けたのか、悔いても悔い切れない、本当に大きな悲しみが残っております。安倍総理には、こういう現実が今、内閣府が検証する限りにおいても上がってきており、このことをまず何をおいても先に対処していただきたい。

ここには、おのおのの事故が起きたその事業所が果たして必要とされる人員を配置していたかどうかということが、三例でおのおの区分がしてございますが、正直申しますと、一歳児、二歳児では、現状の六人に一人の保育士さんを置いていてもこの事故が起きています。例えば、ほかの子の食事にかかわっていて子供が寝ているところを見られないとか、現状の、特に一歳児、二歳児の六人を一人で見るということ自身が、もう既に大きな危険をはらんでいる。保育園事故の特徴とも言えるものであります。

保育園事故の特色をまとめたものをつくらせていただきましたが、これが、いわゆる待機児童解消加速化プラン後、やはりふえているという懸念もございます。ぜひ、総理にあっては、この問題、きょう私が御提示いたしましたので、政府を挙げて取り組んでいただき、特に保育園における事故ということにフォーカスを当てて、何が要因であるのかを、これは加藤大臣にお願いいたしますが、きちんとした例えば研究班をつくるなり、検証体制をつくるなり、お願いをしたいですが、いかがでしょう。

○加藤国務大臣 今御指摘にありますように、保育施設での死亡事故等はあってはならない、これはおっしゃるとおりだと思っておりまして、我々は、受け皿整備とあわせて、こうした意味も含めて、保育の質と向上、これはしっかり取り組んでいきたいと思っております。

これまでも、立入調査等、さらに、平成二十九年度予算では巡回支援指導員の支援を行っていく、あるいは、今月からでありますけれども、認可保育所と同様に認可外保育施設についても省令で事故報告を義務づける、こういったことも一つ一つやらせていただいているところでございます。また、さらには、職員の研修等、そして、今内閣府の資料がございましたけれども、ここで出てきたそうした実態等もよく踏まえて、こうした死亡事故がないようにしっかりと対応させていただきたいと思います。

○安倍内閣総理大臣 ただいま大臣から答弁をさせていただきましたが、子育て安心プランのもと、保育の受け皿の拡充とともに、保育の質の確保そして向上を車の両輪としてしっかりと進めていきたい。信頼して預けたお子さんの命が保育施設で失われるということはあってはならない、このように考えております。

○河村委員長 阿部知子君、時間が来ております。

○阿部委員 ぜひ、不幸な死をなくす国の取り組みを全力でお願いしたいと思います。

終わらせていただきます。

○河村委員長 次回は、明二十八日午前八時五十五分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会します。