沖縄戦没者遺骨収集の加速化と本島南部からの土砂採掘計画の撤回を求めることに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

令和三年六月十一日

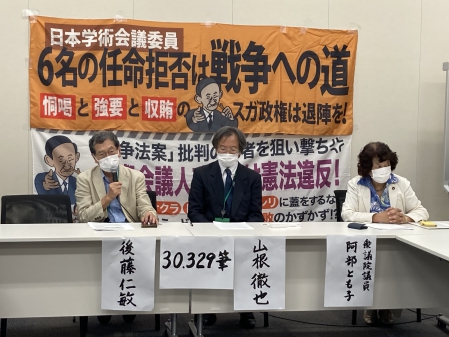

提出者 阿部 知子

衆議院議長 大島 理森 殿

沖縄戦没者遺骨収集の加速化と

本島南部からの土砂採掘計画の撤回を求めることに関する質問主意書

戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた二〇一六年のいわゆる戦没者遺骨収集推進法の制定から五年が経過した。しかしながら収集数は減少の一途をたどり、身元特定も遅々として進まない現状である。

こうした中、名護市辺野古の新基地建設に使う埋め立て土砂を沖縄本島南部から採取する計画が明らかになった問題で、昨年四月に沖縄防衛局が県に提出した工事の設計変更申請によれば、糸満市と八重瀬町からは県内土砂調達可能量の七割に当たる約三千二百万立方メートルを調達するとされている。また、南部地域は沖縄戦跡公園に指定され、自然公園法で開発が規制されているにもかかわらず、糸満市米須では土砂採掘業者が同法に基づく開発の届け出を出さないまま開発に着手。県からの指導を受け、今年一月に届出を提出した経緯がある。県はさらに五月十四日に採掘開始前に遺骨の有無を確認することなどを求める措置命令を発出している。関連して以下質問する。

一 政府は沖縄戦最後の激戦地となった南部地区の土砂には、現在も多くの戦没者の遺骨が残っていることを認識しているか。

二 このような遺骨が混入した沖縄南部地区の土砂を辺野古埋め立てに使用する計画について、厚生労働省が認識したのはいつか。その際、防衛省に説明を求めたのか。

三 南方等戦闘地域の遺骨については、交戦国の国立公文書館等に所蔵されている戦闘報告書、地図、写真等の海外資料から、日本人戦没者の埋葬等に関する記述を抽出・取得・分析することにより有効な遺骨情報を収集することとされ、その結果、現時点で遺骨収集等の実施に繋がる可能性のある埋葬地点は、推定で千六百九十五か所とされている。

沖縄については百七十七か所だが、そのうち調査を終えたところは現在何か所で、収容に移行しているところは何か所か。

また、戦後すぐから伝承等で遺骨があるとされ、従前から収集に取り組んできた箇所は何か所あるか政府として把握しているか。明らかにされたい。

四 戦没者遺骨収集推進法により、二〇一六年(平成二十八年)~二〇二四年(令和六年)までを集中実施期間として取り組みの促進を図るとされ、さらに二〇一九年(令和元年)十二月に決定した戦没者遺骨収集推進計画における現地調査の加速化により、現地調査は二〇二〇年(令和二年)~二〇二二年(令和四年)の三年間で実施することとされたが、すでに本年で二年目である。

糸満市での遺骨収集に繋がる可能性のある情報についての個所数は十五か所、八重瀬町は二十三か所、合計三十八か所であるが、このうち調査が終了しているのは十か所のみである。期限となる来年までに調査が終了する見通しはあるのか。

五 調査結果を踏まえて、二〇二四年(令和六年)までに遺骨収集を実施するという計画であるが、このペースでは到底収集まで至らないことは明白である。調査体制の見直しが急務と考えるがどうか。

六 令和二年度第四回戦没者の遺骨収集に関する有識者会議資料(令和二年十二月十七日)によれば、沖縄県の戦没者概数は十八万八千百三十六人、収容遺骨概数十八万七千四百六十六柱、未収容遺骨概数六百七十柱とされている。一方沖縄県は未収容遺骨数を二千七百九十柱と公表している。この差は何か。可能な限り詳細に説明されたい。

七 沖縄平和祈念資料館は沖縄戦の死者数を、日本十八万八千百三十六人、アメリカ一万二

千五百二十人と公表している。米国国防総省のDPAA(戦争捕虜・行方不明者捜索総合指令部)の報告書では、沖縄戦で死亡し、遺骨が未回収となっている米兵数は、判明しているだけで二百二十八人とのことである。沖縄において現在までに確認された米兵の遺骨は何柱か。政府の把握するところを答えられたい。

八 今回の辺野古埋め立てのための土砂採掘計画により、土砂に遺骨が混入する可能性のあることについて、政府は米国DPAAに情報提供はしているのか。しているとすれば米兵の行方不明者の遺骨収集の今後について、どのような意見交換が行われたのか。

九 米国DPAAは六百人を超える専属スタッフにより、「国の約束を果たす」として、過去の戦争で行方不明になった兵士らの捜索、遺骨収集、遺族への情報提供、遺骨返還を行っている。こうしたDPAAの体制、遺骨収集作業の具体的内容に積極的に学び、取り入れ、情報共有しつつ、日本での作業に活かすべきではないか。

十 戦没者遺骨収集推進計画において二〇二〇年度(令和二年度)における現地調査の派遣回数を昨年度からほぼ倍増することを計画したものの、当該年度以降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、海外への現地調査派遣は行われていない。

かつて民主党政権下において菅直人首相が政府内に特命チームを作り、硫黄島の遺骨収集に精力的に取り組んだ結果、収容数を飛躍的に増やした貴重な経験がある。コロナ禍において海外派遣がままならない現在、そのマンパワーを沖縄の調査・収容に集中し、総力を挙げて取り組んではどうか。

十一 戦没者遺骨収集推進法第二条には、「『戦没者の遺骨収集』とは、今次の大戦により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう」とある。遺骨は集めて終わりではなく、身元を特定し遺族に引き渡すことが国の責務であり目標である。

戦没者の血が染み込み、遺骨が混入している沖縄県南部地区の土砂を軍事基地建設のための埋め立てに使うのは、戦没者の尊厳を冒涜する行為であり、国の責務を自ら放棄する行為ではないか。

右質問する。

※政府答弁は6月25日です。