記事

記事一覧です

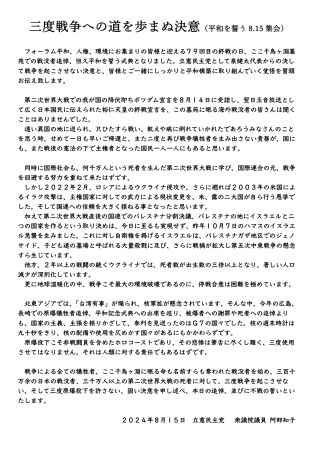

あべともこニュースNo.706「戦争回避のために、政治の弛まぬ努力を。」(2024,8,13発行)

今戦争を止めるために、日本のすべき役割は何か。

PFAS問題も引き続いて取り組んでいます。今号はこちらから。

長後・善行タウンミーティング開催のお知らせ

下記の日程で、長後と善行にてタウンミーティングを開催いたします!国会閉会中のこの時期こそ、お一人でも多くの皆さまとお会いしたいと思います。お近くにお住いの方、ご都合付く方は、ぜひご参加下さい!

あべともこニュースNo.705「日々の暮らしとみんなの地域を大切に!」(2024,7,31発行)

猛暑が続いておりますが、今号は各地での視察や地元イベントを中心に。

記事はこちらから。

【質問主意書・答弁】人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書

6月18日に提出した、「人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書」の答弁が同28日に来ました。

衆議院HPでも見られますので、ぜひご注目ください。

令和六年六月十八日提出

質問第一七八号

人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書

人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問主意書

岸田文雄首相は今国会の施政方針演説で「経済再生が岸田政権の最大の使命だ」と強調し、「「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる」旨を公言した。また、経済界や労働団体の代表者と意見交換する政労使会議で、二〇二四年春季労使交渉(春闘)に関して「昨年を上回る水準の賃上げ」を求めた。

こうした政府方針と連動し、令和六年度の診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組として特例的な対応が行われ、初・再診時と訪問診察時について「外来・在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースアップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問看護ベースアップ評価料」が上乗せされた。

毎年出される人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業の従業員と均衡させることが目的であり、自治体病院の職員の給与は人事院勧告に沿って毎年決まる。一方、今回の診療報酬改定の特例的な対応は病院、医科診療所等で働く特定職種の職員の賃上げのためのものである。

この間、自治体病院は新型コロナウイルス対応に尽力してきた。しかし、患者数がコロナ禍以前に戻らず、新型コロナウイルス対応の病床確保料等も終了し、現下の物価高騰も加わって「「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識」の醸成は難しく、「ベースアップ評価料」の算定に躊躇する自治体病院が見受けられる。その理由として、「ベースアップ評価料」の算定は特例的な対応で今後継続するかどうかわからないこと、人事院勧告(人事委員会勧告)と令和六年度診療報酬改定による賃上げの関係性が整理されていないことなどが考えられる。

以上を踏まえ、以下、質問する。

一 ベースアップ評価料について

1 初・再診時と訪問診察時について「外来・在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースアップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問看護ベースアップ評価料」と範囲を特定し、対象を「主として医療に従事する職員」と限定した理由は何か。

一の1について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和五年十一月二十一日の衆議院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今年の春闘などを通じた各産業で賃上げが行われている中で、医療・・・では賃上げがほかの産業に追いついていかない・・・リハビリテーションなどを担う医療関係職種・・・の賃金は、全産業平均を下回る水準で推移をしております」と答弁しており、また、同年十二月二十日に財務大臣と厚生労働大臣の間で合意した令和六年度「診療報酬改定について」において「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種・・・について・・・特例的な対応」を行うとされたところ、当該医療関係職種を始め医療に従事する職員について、賃上げについて初診料、再診料等の基本診療料等での対応を行う職員等を除き、御指摘の「ベースアップ評価料」の対象としたものである。

2 診療報酬表とは別に「ベースアップ評価料」を持ち込むことは、医療機関間に人件費上の新たな格差をつくりかねない。また、算定は非常に複雑な計算式を用いるため医療機関の負担が大きい。さらに患者の窓口負担にも新たな格差が生じる。人件費の原資は、初・再診時や訪問診療科、入院基本料等の基本診療科の引上げで行うべきではないか。

一の2について

お尋ねについては、職員の賃上げを着実に図るため、保険医療機関において、当該職員の賃上げのために算定する診療報酬を当該職員の賃上げに用いなければならないこととした上で、賃上げのための計画書の作成等を求めることが必要であると考え、その算定に当たってこれらを要件として定めることがなじまない初診料、再診料等の基本診療料等での対応ではなく、御指摘の「ベースアップ評価料」での対応を行ったところである。

二 自治体病院の診療報酬による賃上げについて

自治労の調査によると六月からベースアップ評価料を算定していない自治体病院(県立病院含む)が約二十四%(回答のあった二百四十七医療機関中五十九医療機関)ある。

また、同調査で、ベースアップ評価料を算定した自治体病院の約八十三%が、まだ具体的な賃上げ方法や額を明確にしていない。厚生労働省保険局医療課より令和六年三月二十八日に発出された二〇二四年診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その1)の別添2の、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の共通事項の問1「ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか」の回答は「差し支えない」である。この回答により自治体病院の多くが、ベースアップ評価料による増収を人事院勧告にもとづく給与引上げの原資に充てようとしている。

1 人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて「差し支えない」とした理由は何か。

2 国の方針に沿って自治体病院が賃上げを確実に実施していくためには、人事院勧告に沿った給与の引上げと診療報酬による賃上げの関係の整理が必要である。どのように整理しているのか。総務省、厚生労働省の両省からガイドラインや具体的な方法などを示す予定はあるか。

二について

人事院勧は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであり、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について(その一)」(令和六年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」とするとともに、「疑義解釈資料の送付について(その九)」(令和六年六月二十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引き続き、必要な周知を行ってまいりたい。

三 国立病院機構の診療報酬による賃上げについて、以下の三点につき、政府の把握しているところを示されたい。

1 国立病院機構はベースアップ評価料を算定しているのか。

2 算定していない場合は、その理由は何か。

3 算定している場合は、診療報酬による賃上げは基本給の見直しまたは月額手当どちらで改善を行っているのか。

三について

お尋ねの「国立病院機構の診療報酬による賃上げ」については、独立行政法人国立病院機構の全ての病院において、令和六年四月に御指摘の「基本給の見直し」を行い、同年六月から御指摘の「ベースアップ評価料」を算定するため、必要な届出を行ったところであると承知している。

四 病院事務職員、給食調理員の賃上げについて

1 病院事務職員は病院運営に重要な役割を果たしている。また病院食は治療の一環でもありその調理をする給食調理員は医療提供をサポートしている。ともにベースアップ評価料の対象とするべきであると考えるが、外している理由は何か。

2 病院事務職員の診療報酬による賃上げは初・再診料及び入院基本料の引上げ財源によって賃上げを行うとされているが、その場合は給食調理員も含まれると考えるがどうか。

四について

御指摘の「病院事務職員」及び「給食調理員」については、派遣や事務委託等の形態で勤務する者が少なからずおり、その勤務形態は多様であるため、保険医療機関において、これらの職員の賃上げについて、より柔軟な対応が可能となるよう、初診料、再診料等の基本診療料等の引上げを行ったところである。

憲法フォーラムNo.29「なぜ日本は貧しくなるのか ー失敗したアベノミクスー」講師:金子勝さん(経済学者・慶応大学名誉教授)

9月16日(月・祝)午前10時から12時で、憲法フォーラムを行います。今回は経済学者の金子勝さんをお招きします。歴史的な円安と株高の今の状況から、アベノミクスの本質について皆さんと学びたいと思います。ぜひ奮ってご参加下さい!

タウンミーティング開催のお知らせ

下記の日程でタウンミーティングを開催する運びとなりました。国会閉会中のこの時期こそ、お一人でも多くの皆さまとお会いしたいと思います。お近くにお住いの方、ご都合付く方は、ぜひご参加下さい!

あべともこニュースNo.703「生命の尊厳こそすべての原点!」(2024,7,5発行)

通常国会が閉会し、一気に猛暑となりました。都知事選や各種選挙も実施されていますが、私たちの“社会”“暮らし”という当たり前の尊厳とは何か?が問われていることには変わりません。

今回のあべともこニュースもぜひご注目ください!

【質問主意書・答弁】国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書

6月5日に提出した「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」の答弁が、同10日にきました。

衆議院HPからも見られますので、ぜひご注目ください。

令和六年六月五日提出

質問第一二〇号

国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書

医療事故調査制度は二〇一五年十月の開始以来、本年で十年を迎えようとしている。この制度の目的は、原因究明によって事故に学び、再発防止策を講じて今後の医療に活かし、もって医療の質を高め、安全を確保するという公益のためにある。ところが制度開始前から指摘されていた課題がいまだに放置されていることにより、本来の目的が果たせないばかりか、医療への信頼性をも損なう事態となっている。

十年を経てますます問題が顕在化してきていることに危機感を持ち、公正な事故調査とその結果を社会へ還元するために、以下質問する。

一 医療事故調査・支援センター(以下センター)の権限・機能強化について

1 制度開始前、医療事故報告件数は年間千三百~二千件と試算されていた。これは日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業において収集した件数を、全国の病院病床数で割り戻した数等に基づき算出されたものである。しかし、この間の報告件数は二〇一五年:八十一件、二〇一六年:四百六件、二〇一七年:三百七十件、二〇一八年:三百七十七件、二〇一九年:三百七十三件、二〇二〇年:三百二十四件、二〇二一年:三百十七件、二〇二二年:三百件、二〇二三年:三百六十一件と、九年間の合計でもわずか二千九百九件に留まっている(センター二〇二三年年報。以下年報)。

実績数と試算の数値との顕著な乖離について、政府の見解を示されたい。

一の1について

御指摘の「試算」は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第九条の二十の二第一項第十四号に規定する事故等事案の定義に基づき報告された内容等を踏まえて推計したものであり、当該事故等事案と、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「センター」という。)への報告の対象とされている法第六条の十第一項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)とでは、その定義が異なること等から、お尋ねの「実績数と試算の数値」について、一概に比較することは困難である。

2 年報の「病床規模別医療事故発生報告実績の割合」では、二〇一五年十月~二〇二三年十二月末までの八年三か月で、「報告実績なし」が、四百~四百九十九床:五十四・二%、五百~五百九十九床:三十九・九%、六百~六百九十九床:二十七・九%、七百~七百九十九床:十・三%、八百~八百九十九床:十四・八%、九百床以上:十七・〇%とされている。しかし、大規模な医療機関ほど多数の症例を扱うことから事故事例も多いと考えられ、一例も医療事故に該当する事例がないのはいかにも不自然である。積極的に医療安全に取り組んでいる医療機関とそうでないところとの格差は一目瞭然であり、制度として機能していないことは歴然である。この状況を放置したままでよいのか。政府の見解を示されたい。

一の2について

御指摘の「この状況を放置したまま」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故の原因を明らかにするために必要な調査(以下「医療事故調査」という。)を行う仕組みであり、医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知しているところ、医療機関において提供される医療の内容は、その特性や専門性等に応じて様々であることから、御指摘のように「大規模な医療機関ほど多数の症例を扱うことから事故事例も多い」とは一概に言えず、また、御指摘のように「一例も医療事故に該当する事例がないのはいかにも不自然」とは考えておらず、「積極的に医療安全に取り組んでいる医療機関とそうでないところとの格差は一目瞭然」及び「制度として機能していないことは歴然」との御指摘は当たらないと考えている。

3 年報の特定機能病院(八十八病院)の全体に占める報告割合は三百六十一件中五十六件(十五・五%)にとどまっている。また、報告回数は「四回~六回」が最も多く三十七・五%(三十三病院)であった。「一回~三回」は三十四・一%(三十病院)、「七回~九回」は十五・九%(十四病院)、「十回~十二回」は四・六%(四病院)、「十三回~十五回」は一・一%(一病院)、「十六回以上」は三・四%(三病院)で、まったく報告実績がないのは、三・四%(三病院)であった。

特定機能病院は平成二十九年の医療法改正に伴い、承認要件の見直しが行われた。医療事故の多発により、特に医療安全管理体制の整備が求められ、事故等の報告はもちろん、全ての死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告が義務づけられている。さらに死亡事例以外でも、一定以上の事例については事例を認識した全職員からの報告を義務化し、内部通報窓口機能を制度化している。病院管理者に報告が挙げられる体制が整備されたにもかかわらず、事故報告ゼロはあり得ない。政府の見解を示されたい。

一の3について

一の2についてで述べたとおり、医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において適切に判断されているものと承知しているところ、御指摘のような「体制が整備された」特定機能病院についても同様であり、必ずしも御指摘のように「事故報告ゼロはあり得ない」ものではないと考えている。

4 また、年報で「センター合議における助言内容および医療機関の判断」によれば、医療機関からの医療事故か否かの相談に対し、センターで合議を行い「医療事故」として報告を推奨すると助言した件数は四十五件であったにもかかわらず、医療機関が事故報告をしなかった件数は十九件にも上っている。報告すべき事例が報告されていない実態が端的に示されたこうした実態について、政府の見解を示されたい。

一の4について

一の2についてで述べたとおり、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、医療事故調査を行う仕組みであり、御指摘のように「センターで合議を行い「医療事故」として報告を推奨すると助言した」事例であっても、最終的に医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において、当該助言に加え、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知しており、「報告すべき事例が報告されていない実態が端的に示された」との御指摘は当たらないものと考えている。

5 この制度は医療機関の管理者が医療事故と判断しなかったものについては報告の必要がなく、それを不服とする遺族側からのセンターへの調査依頼はできないことになっている。しかし、医療の一方の当事者は患者・家族である。センターに遺族の届け出窓口を新設し、医療機関のみならず、遺族側から相談を受けたセンターが、医療事故として報告すべきと判断した事例については、医療機関に対して調査・報告を求めることができ、当該医療機関が一定期限内になお調査を開始しないときは、センターが調査を開始できる制度を創設する必要があるのではないか。センターの機能強化と公正性・透明性の保持について、政府の見解を示されたい。

一の5について

御指摘の「センター」の「公正性・透明性の保持」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一の2について及び一の4についてで述べたとおり、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、医療事故調査を行う仕組みであるが、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」(平成二十八年六月二十四日付け医政総発〇六二四第一号厚生労働省医政局総務課長通知)において、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところ、医療機関において適切な対応が行われるよう、引き続き、同通知の内容について必要な周知を図っていくことが重要であると考えており、御指摘のような「センターが調査を開始できる制度を創設する」といった「センターの機能強化」については、医療事故調査制度の趣旨にも照らして、慎重に検討すべきものと考えている。

二 センターの調査報告書の公表について

1 現在、センターが行う調査に係る報告書は公表されていない。しかし、そもそも調査制度の目的の一つは同様の事故の再発防止である。公表されれば、これを教訓として他の医療機関でも参考にすることができる。個人の特定につながる情報を排除し、匿名性を担保したうえで共有され、再発防止に活かされることが重要と考えるが、政府の見解を示されたい。

二の1について

医療事故の再発防止に関する普及啓発を図るためには、センターにおいて、御指摘の「報告書」そのものではなく、個別事例の類型化等により集積した情報について傾向や優先順位を勘案して行った分析に基づき、全体として得られた知見を分かりやすい形で公表することが重要であると考えており、法第六条の十六第六号に掲げる業務として、センターにおいて「医療事故の再発防止に向けた提言」を公表しているところである。

2 さらに、医療機関に適切に医療事故の報告を促す観点からも事例の公表は必要である。「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかった」死亡は医療事故として報告することとされている。しかし、医療機関にとって目の前の事例がその定義に当てはまるかどうかの現場の判断は難しい。医療法の施行規則で一定の基準は示されているものの、やはり具体性を欠くとともに、報告を免れたい医療機関にとっては「医療に起因していない」「予期していたこと」を拡大解釈できるものとなっている。

どういう事例が医療事故に当たるのか判断を迷うケースについては、センターの調査事例を公表することで、医療機関の適切な判断に資することとなるのではないか。政府の見解を示されたい。

二の2について

医療機関において提供される医療の内容は、当該医療機関の専門性等によって全く異なるため、御指摘の「事例の公表」が、医療事故に該当するか否かについて必ずしも御指摘のように「医療機関の適切な判断に資することとなる」とは限らないことから、各医療機関において御指摘の「判断を迷うケース」も含め適切な判断が行われるよう、医療事故調査制度の趣旨・目的、医療事故の定義等の周知徹底が重要であると考えており、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成二十七年五月八日付け医政発〇五〇八第一号厚生労働省医政局長通知)において医療事故の定義等について分かりやすく示すとともに、研修等を通じて医療機関への継続的な周知に努めているところであるほか、各医療機関の管理者が医療事故調査制度に関する正確な知識や理解を有していることも重要であることから、「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について(協力依頼)」(令和三年三月三日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連絡)等により、当該管理者に対して、研修の積極的な受講を重ねて促すとともに、とりわけ「判断を迷うケース」については、「留意すべき事項」として「医療事故調査・支援センターへの相談」や「医療法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体の活用」について周知しているところである。

三 制度の見直しのための検討会の設置について

現行の医療事故調査制度においては、本来報告されるべき医療事故が報告されず、センター調査報告書が公表されていないという重大な問題に加えて、院内事故調査報告書を遺族に交付するか否かについては医療機関の選択に委ねられていることや、剖検事例の少なさなど、センター調査における医学的評価が適切かつ中立公正に行われているのかが客観的に評価できないことなどが指摘されている。

制度開始十年を迎えようとする今、改めてこうした問題点に向き合い、見直すための議論の場を設置すべきではないか。政府の見解を示されたい。

三について

御指摘の「こうした問題点に向き合い、見直す」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、医療事故調査制度は、医療関係者、患者等による長い議論を経て制度化されたものであることから、現行制度を適切に運用していくことが重要であると考えており、引き続き、当該制度の適切な運用が図られるよう、その趣旨・目的等について周知徹底を図るとともに、センターが設置する医療事故調査・支援事業運営委員会への参加や、令和四年度及び令和五年度に厚生労働科学研究費補助金により実施された研究事業である「医療機関内の医療事故の機能的な報告体制の構築のための研究」を通じた運用面の改善について検討しているところであり、新たに御指摘のような「議論の場を設置」することは考えていない。