子どもと障害者の権利を守る生殖補助医療親子法令法改正を

■2020年11月27日厚生労働委員会 あべともこ質問 動画はこちら

12月4日、衆議院本会議で議員立法『生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案』(親子法案)が賛成多数で可決成立しました。

この親子法案に関係しては、2003年に厚労省の科学審議会生殖補助医療部会が「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」を出し、日本学術会議も2008年に報告書を出していますが、立法措置は放置されてきました。

しかし、今回の法案では、2003年報告書にあった重要事項が、2年後の検討に先延ばしされています。

さらに、障害者団体から「優生思想である」と指摘され、削除を求められた基本理念第3条4項(生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ(略)るよう必要な配慮がなされる)が残るなど課題が山積です。

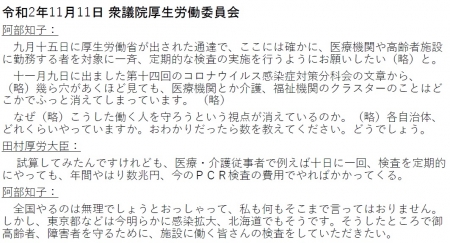

法案は法務委員会で審議されましたが、阿部とも子は11月27日の厚生労働委員会で、2003年当時の報告内容や、大臣見解を質しました。まず、2003年報告書の内容について、

○卵子/精子等を提供される側は、加齢により妊娠できない夫婦は提供の対象にならないこと

○卵子/精子等を提供する側は、女性は35歳未満、男性は55歳未満で、卵子提供の回数は3回まで

○代理懐胎は禁止する

ことなどを確認。

子どもの権利条約に基づく「出自を知る権利」を

子どもの権利条約では、第7条で父母を知る権利が、第8条ではアイデンティを保持する権利が定められています。この観点から、提供卵子/精子等で生まれる子どもが自分のルーツを知るための提供者の記録を管理する公的機関について問うと、田村厚生労働大臣は「生殖補助医療の今言われた情報というもの、これを管理することは大変重要だ」との認識を示しました。

障害者権利条約に基づいた改正プロセスを

基本理念第3条4項の「心身ともに健やかに生まれ」は、1996年に廃止された「優生保護法」第1条「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」につながりかねません。

現在、「旧優生保護法一時金支給法」第21条に基づいて、なぜ、障害者に不妊手術を強いる法律ができたのかを含め、衆参両院の調査室が行っているところです。今後の調査を進めるにあたって、当事者の参加を厚生労働委員会のとかしき委員長に求め、「調査室におきましては、関係団体等から説明徴取を検討」するようとの答弁を確保しました。

障害者権利条約で定めた第17条には、「その心身がそのままの状態で尊重される権利」を定めています。この条約と共に広まった「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の願いに反して、第3条4項の削除要望の声を聞かずに、法案が成立しましたが、阿部とも子は早急な改正を今度も求めていきます。

■関係リンク

「生殖補助医療等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」に関する緊急要望(日本障害者協議会 2020年11月24日)

生殖補助医療法案の成立にあたり、優生思想に反対する声明(立憲民主党障がい・難病プロジェクトチーム 2020年12月4日)

11月27日、日本障害者協議会らの記者会見を見守る阿部とも子